労働力不足が続く日本社会において、外国人材の活用はますます重要になっています。しかし、いざ自社で外国人を雇用しようとすると、在留資格の確認や労働契約の取り交わしなど、想像以上に多くのルールや手続きについての理解が必要です。

「外国人を雇ったら思わぬトラブルに…」そんな事態を防ぐには、採用前から外国人雇用に関する制度やルールを正しく理解しておくことが大切です。在留資格の確認や労働条件の説明、日本人との待遇差に関する配慮など、企業側の責任は多岐にわたります。

この記事では、厚生労働省の『外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針』を一部参考にして、わかりやすく説明します。企業と外国人の双方にとって安心できる雇用の形を目指し、ご一読ください。

外国人労働者の採用について気をつけること

在留資格の確認

- 採用する外国人労働者に従事させる仕事の内容が、その外国人労働者の持つ在留資格で認められる活動であるか確認をしましょう。

もし、その在留資格では認められない活動内容の場合はそのままの状態で就業させてはいけません。

適正な労働条件の確保について

- 労働者の国籍を理由として、賃金や労働時間などの労働条件について差別的な取扱いをしないようにしましょう。

就労ビザの申請において、賃金は「同じ条件で働く日本人と同等以上」であることが求められます。

外国人労働者であるからといって合理性もなく低賃金で雇用することは認められませんので注意が必要です。 - 労働条件通知書などの交付によって、あらかじめ労働条件の内容について説明し、合意を得ておきましょう。

外国人労働者の場合には、単に書面を交付するだけは足りず、労働条件の内容についてしっかりと理解できるような対応(母国語版の書面も作成し、必要に応じて通訳による説明も行う)が必要です。

特に、トラブルのもとになりやすい給与の支給額や、各種手当、控除する項目についての説明のほか、所得税や住民税、社会保険に関する制度についても説明をしておくのが望ましいです。 - 賃金は最低賃金以上を支払い、基本給のほか、残業代等についても全額を支払いましょう。

食費や社宅家賃などを賃金から控除する場合は労使協定に基づいて行う必要があり、また控除する額については実費を勘案して不当な額とならないようにしましょう。

特に、「技能実習」や「特定技能」においては控除額が適正に算出されているものかについて審査の対象となりますので、その額については合理的なものである必要があります。 - 労働時間についてはしっかりと記録し、適切にその全体を把握するようにしましょう。

残業の時間規制も日本人労働者と同様です。また、有給休暇の制度についてもしっかりと説明をし、外国人労働者がその取得を求めた場合には時季を変更する場合を除き、その求めた日に取得させるようにしましょう。

有給休暇の取得を「拒否」することは認められません。 - 労働基準法の内容や、就業規則、労使協定等、外国人労働者が就労活動を行うにあたって理解が必要となる事項について周知をするようにしましょう。

行政機関が作成している多言語対応の応報資料等を用いるのも有効です。 - 外国人労働者のパスポートや在留カードを会社が預かっておくことは認められません。

例え、外国人本人がそれを求めたとしてもトラブルの原因となりますので避けてください。

採用の取り消しについて

過去に当事務所が取り扱った案件でも「在留資格の変更許可後、入社までの間に企業側の一方的な理由で内定取り消しをされた」ということがありますが、これは認められませんので注意が必要です。

採用内定の法的性質について

採用の内定は端的に言えば、「労働者をいついつに入社させます」という約束のことですが、これは単なる約束事にとどまらず、法的には「労働契約が成立した」ものとされています。

しかしながら、入社までの期間中であっても、例えば内定者の経歴に重大な偽りがあった場合や、学校を卒業できなかった場合、健康状態が悪化して就業が困難になった場合などの特別な事情が生じたときには労働契約を取り消せるといった「解約権」を留保しているものと考えられていて、これを「解約権留保付労働契約」といいます。

また、内定者の地位は、まだ入社はしていないものの「一定の試用期間を付して雇用契約に入った者の試用期間中の地位と基本的に異なるところはないとみるべき」とされていて、すなわち、採用の取り消しは、通常の労働者と同様に「解雇」に相当するものとして考えるべき事項とされています。

ですから、採用内定の段階であっても、理由を問わず解約権を行使して「労働契約を解約=内定取り消し」をすることは認められず、仮にそれが企業側の一方的な都合により行われた場合には「客観的に合理的と認められず、社会通念上相当でない」ものとして無効とされる可能性があります。

留学生を社員として採用する場合や、外国において現地採用する場合などでは、雇用契約を締結したものの在留資格の申請が通らず、必要な在留資格を取得することができないということも十分に考えられます。

このような場合に備えて、雇用契約書等にはあらかじめ「~までに「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が取得できない場合、本通知書で定める労働条件は失効する(または、採用内定を取り消しすることができる)」などと記載しておくと後々のトラブル防止に有効です。

雇入れ・離職の際に必要な事業主の届出

外国人労働者を新たに雇用した場合や、外国人労働者が退職した場合、ハローワークへの届出が必要です。

(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円の罰金の対象)

提出が必要な届出書

外国人労働者が雇用保険の適用対象である場合は、雇用保険の手続き(資格の取得や喪失)をすることで、外国人雇用状況届出書の提出を行ったこととなるため、その場合の別途届出は不要です。

届出の対象となる外国人

特別永住者を除く、在留資格「外交」、「公用」以外の外国人

届出事項

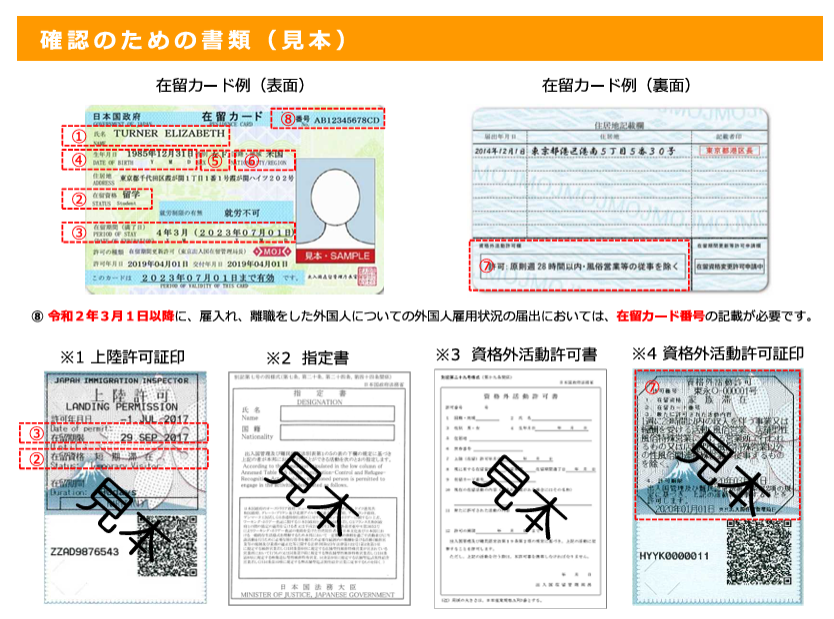

- ① 外国人の氏名(ローマ字・カナ)

- ② 在留資格

- ③ 在留期間

- ④ 生年月日 ⑤ 性別 ⑥ 国籍・地域

- ⑦ 資格外活動許可の有無

- ⑧ 在留カード番号

- 雇入れ(または離職)年月日

新たに来日した外国人労働者の住居地の届出

在留資格認定証明書交付申請を行い、採用した外国人が来日した場合には、日本での住居地を定めてから14日以内に市区町村の窓口で住居地の届出を行わなければなりません(入国時に交付される在留カード表面の住居地欄には「未定(届出後裏面に記載)」と表記されます)。

この届出義務の履行の有無は、後々、在留期間の更新や変更許可申請をする際の審査にも影響します(在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインでは「入管法に定める届出等の義務を履行していること」とされています)ので、しっかりと期限内に届出をするようにしてください。

とくに、入国してから90日以内に届出をしない場合は、在留資格の取消事由に該当しますので注意が必要です。

社会保険制度等の周知

- 外国人労働者であっても、社会保険や労働保険についてはその要件に該当する限り、日本人と同様に加入手続きをしなければなりません。

例えば、社会保険適用事業所において正社員として雇用する場合において、「会社になじむかどうか分からないから、試用期間中は加入させないようにしよう」といったことは認められませんので注意してください。 - 社会保険・労働保険制度の周知時において、主な保険給付の請求に関する説明もしておくと望ましいです。

≪例えば・・・≫

・公的年金 ⇒ 加入期間が短くても脱退一時金や、万が一の場合には障害年金が支給され得ること。

・健康保険 ⇒ 病気やケガのため就業できない場合は傷病手当金が支給され得ること。

・労災保険 ⇒ 業務災害等が発生した場合には補償給付等が支給され得ること。

・雇用保険 ⇒ 失業時には失業給付(基本手当等)が支給され得ること。

人事管理などに関すること

職場の環境づくりや評価について

事業主は、自社で働く外国人労働者が職場にスムーズに適応できるよう、社内規定その他の文書の多言語対応を含む、職場内での円滑なコミュニケーションを支える環境づくりに取り組むことが求められます。

また、外国人労働者が職場での評価や処遇に納得しながら安心して働けるよう、求められるスキルなどを明確にし、評価基準・賃金決定・人員配置といった人事制度を公平かつ透明に運用することが重要です。

昇進、昇格、昇給に関する基準や、人事評価制度の説明、外国人労働者に求める役割やスキル、キャリアアップモデルの明示などは外国人労働者にとって、自らの立ち位置の理解や目標の明確化(どうすれば給料が上がるのか等)につながり、そのモチベーションの維持につながる効果が期待できます。

生活支援に関すること

事業主は、外国人労働者が日本の社会にスムーズに馴染めるよう、日本語の習得支援や、日本における生活習慣・文化・慣習・雇用慣行などに関する理解を深める取組みを行うことが望まれます。

あわせて、地域で行われる行事や交流活動などに外国人労働者が参加できるような機会を設けることにも努めるべきです。

また、外国人労働者が安心して地域で生活を送れるよう、居住地周辺の行政窓口や医療機関、銀行などに関する情報提供や必要に応じた同行支援など、日常生活・社会生活を支えるための適切なサポートを行うよう心がけましょう。

相談体制の整備に関すること

外国人労働者が生活面や職場での悩み・問題について安心して相談できるよう、苦情や相談を受け付ける窓口を設けるなど、必要な体制を整えるよう努めることが求められます。

また、必要に応じて、地方自治体などが設置している情報提供・相談を受け付ける相談窓口などの行政サービスについても、外国人労働者にわかりやすく案内するよう心がけましょう。

教育訓練に関すること

外国人労働者が自身の在留資格に適合した業務の中で、その能力やスキルを十分に発揮できるよう、必要に応じて教育や研修を実施するなど、適切な支援措置を講じるよう努めましょう。

また、外国人労働者が安心して働けるよう、母国語による導入研修の実施を含め、誰もが働きやすい職場環境の整備に積極的に取り組むことが求められます。

一時帰国への配慮

外国人労働者が一時的に母国へ帰国したいと希望する場合には、休暇の取得に配慮するほか、必要な支援を行うよう心がけることが望まれます。

特に、「特定技能」の在留資格で就労している労働者については、一時帰国の希望時に適切な休暇を取得させることが求められていますので注意が必要です。

特定技能外国人受け入れに関する運用要領(特定技能雇用契約の内容の基準)

特定技能所属機関は、特定技能外国人から一時帰国の申出があった場合は、事業の適正な運営を妨げる場合等業務上やむを得ない事情がある場合を除き、何らかの有給の休暇を取得することができるよう配慮を求めるものです。

例えば、既に労働基準法上の年次有給休暇を全て取得した特定技能外国人から、一時帰国を希望する申出があった場合にも、追加的な有給休暇の取得や無給休暇を取得することができるよう配慮することが望まれます。

まとめ

外国人雇用に関する手続きは、入管法や労働関連法令の理解や、それに基づく適切な書類準備などが求められます。

また、初めて外国人を雇う企業にとっては、就労ビザの申請や雇用の管理は不安の多いこと思います。

オフィスマツリカでは、行政書士と社会保険労務士のダブルライセンスを活かし、就労ビザの取得手続きから雇用後の労務管理まで、一貫してサポートいたします。

北陸エリアで外国人材の活用をお考えの企業様は、どうぞお気軽にご相談ください。経験豊富な専門家が、確実で安心できる対応をお約束します。