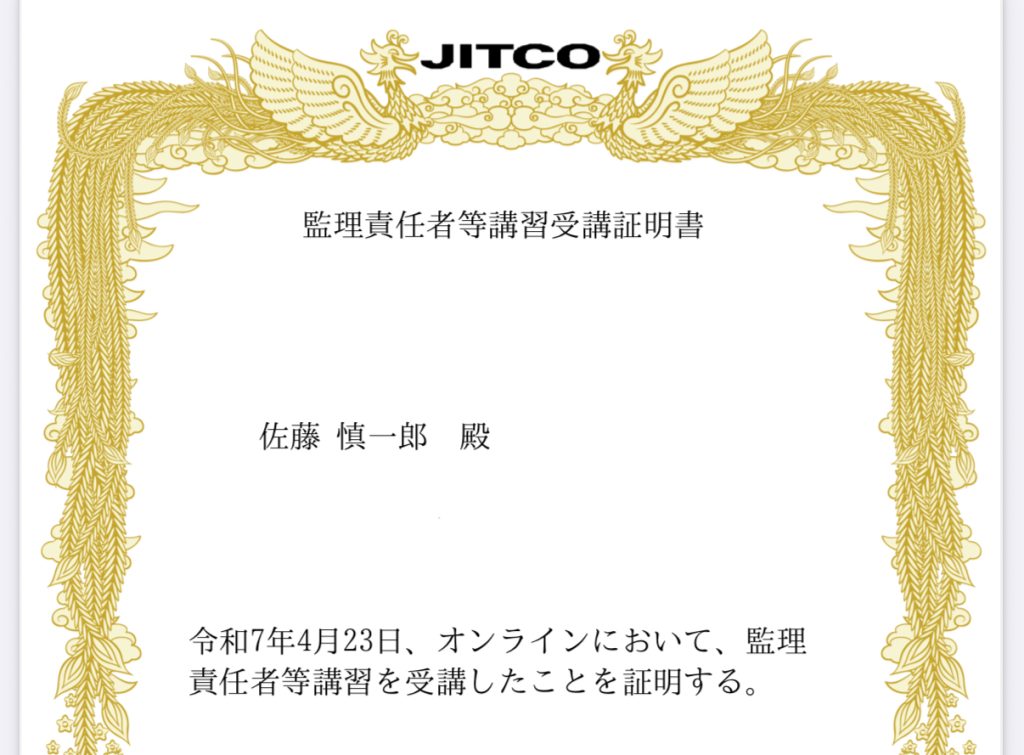

監理責任者等講習とは

JITCO(国際人材協力機構)が行う技能実習監理団体向けの「監理責任者等講習」を受講しました。

本講習は技能実習法に基づく養成講習で、当事務所は「監理団体の外部監査人」の立場として講義を受けました。

講義の内容は①技能実習法、②入管法、③労働関係法令、④監理団体としての職務遂行上の留意点、⑤理解度テストから構成されており、監理団体における監理事業が適切に運営されるための監査に必要な事項について広く学ぶことができました。

育成就労制度と外部監査人

技能実習制度に代わる新たな制度である「育成就労」が話題になっていますが、そもそも、その背景として技能実習制度における運用上の問題点や外国人の権利侵害が指摘されていたことが挙げられます。

育成就労制度は、こうした課題の解決と同時に外国人材の確保・育成を行う目的で創設されるものですが、両制度に共通して、その適正な運用のために重要な役割を果たすのが「監査人」の存在です。

技能実習制度における監査機関の役割

技能実習の適正な実施と技能実習生の保護の実現のため、技能実習制度では実習実施者(受け入れ企業)に対し指導・監督を行う監理団体の中立的な業務運営のため、その監査機関として外部役員または外部監査人の設置を行うこととされています。

実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの確認について、法人内部から担当する役員であり、

監理団体の外部役員の中から指定を受けた者。

実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの確認について、法人外部から実施する者として、監理団体から選任を受けた者。

外部役員と外部監査人の役割

監理団体の行う技能実習生監理業務が適正に遂行されているかについて監理責任者からの聴取・報告や備え付けの帳簿等から確認し、その報告書を作成・提出します。この監査は3か月に1回以上行う定期監査です。

加えて、外部監査人を選任した場合は、定期検査以外に年1回以上の頻度で、外部監査人が、監理団体職員による実習実施者への監査に同行し、監理団体の内部と関わりのない第三者の立場で、監理団体の行う監理についての確認を行います。

育成就労制度における外部監査人の設置義務

上記のように現行の技能実習制度では監理団体の業務を監査する機関として「外部役員」または「外部監査人」のいずれかの設置で足りていましたが、新たな育成就労制度では、監理支援機関(育成就労制度における監理団体の新たな呼称)を監理する機関として、より独立性・中立性の担保をするため、外部監査人の設置が義務づけられる見通しとなっています。

また、これまで技能実習生を監理していた監理団体も、新制度施行後には新たに監理支援機関としての許可を受けなければ育成就労制度における監理支援事業を行うことはできず、その許可要件のひとつとして外部監査人の設置が必要となっています。

外部監査人に求められる資質

今回受講した監理責任者等講習のカリキュラムにあるように、外部監査人として監理支援機関の監査を行うにあっては、育成就労法(技能実習法)、入管法及び関連する規則や運用方針のほか、労働基準法、職業安定法、労働者安全衛生法等の労働関係法令に加え、企業の労務管理に関する知識を持ち、また、それらの実務経験が豊富な専門家に就任してもらうのが望ましいと考えます。

事実、現行の技能実習制度における外部監査実施事項は多岐に渡っており、実習実施者の監査同行の場面でも多角的な観点から評価をすべき場面が多くあることから上記の周辺知識は必須のものとなっています。これらのことは育成就労制度でも同様であり、より厳格な運用が求められることになります。

外部監査人の選任にお困りの方へ

以上のように、育成就労制度において監理支援機関の許可を得ようとする方は外部監査人の選任が必須となりますが、今後、新制度への移行を見据え、適当な外部監査人が見つからない方は是非一度、当事務所へお問い合わせください。

当事務所は入管業務を得意(技能実習・特定技能のサポート、申請実績も多数ございます。)とする行政書士事務所であり、また、企業の労務管理や労働相談にも対応する社会保険労務士事務所でもあります。

新制度が開始するのはまだ少し先にはなりますが、今のうちから準備をしておくことをお勧めいたします。